白酒,作为一个穿越中华历史的文化符号,它诉说着一个民族的图腾情结,演绎着东方大国的生活方式寄托着炎黄子孙的精神理想。一杯白酒饱含7种文化,演绎7种精彩,喝下去的是粮食精粹,升腾出的是千古情怀!

一、种植文化

高粱古称“蜀黍”是中国最早栽培的谷类作物之一,最少已有5000年以上的历史。小麦的种植范围与中华民族的开疆拓土同步延展,商周时期已经开始在黄河中下游地区大面积种植,并陆续拓展到全国。

酒是从一粒粒红彤彤的高粱与沉甸甸的麦穗开始的,它们伴随着这块土地从蛮荒到文明,成就了一条永远流淌的生命长河!时至今日,中国的山川河流依然用它的博大孕育着高粱与小麦,而高粱与小麦,则以美酒回馈着美丽的土地。

二、储存文化

俗话说,“酒是陈的香”。例如酱香型白酒,生产出来后并不立即装瓶售卖,而是要在专业的存储环境中,存放三年以上,通过时间的沉淀,进行陈化和老熟,再进行勾调。

白酒的储存过程,实际上是一个酒体去杂增香的过程,即降低酒体的辛辣、刺激感,同时增加其香味微量成分,使整个酒体口味趋于和谐,白酒的风味质量与白酒后期的储存老熟有密切的关系。时间给了人们创造奇迹的机会,也赋予了白酒无穷的魅力。

三、酿造文化

中国地大物博,人口众多,饮酒习惯也千姿百态。因此,白酒酿造在全国各地也各有特点。但是,白酒的酿造主线是不变的,原料-发酵-蒸馏为白酒酿造的三步曲,也是白酒酿造流程的基础。

独特的酿造方式,决定了其产生、传承和创新发展依赖于天、人这两个关键要素。“天”是指酿酒所需的自然生态环境,“人”则代表酿酒技艺的传承、创新和发展。中国白酒是粮谷的极致转化,是天人共酿的一杯香水。

四、地域文化

白酒发酵容器是不同产地因地制宜的产物。在发酵时,清香型白酒用的是地缸,浓香型用的是泥窖,而酱香型用的是石窖......不同的窖池保养方式,当地的气候差别、水质区别、用曲差异、当地酿酒农作物的区别等一系列因素,都决定着酿出来的酒口感大有不同。

所以说,白酒是有着很强地域特征的“土特产”,即使是同样的酿造工艺和酿造流程,换一个地方生产出的白酒口味也是大相径庭!

△日月酒窖浓香型白酒酿酒基地-四川崇州

五、养生文化

历代中医都认为“酒为百药之长”。汉字“医”繁体字写作“醫”,从“医”,从“殳”,从“酉”。其中的酉,本义就是酒。按照中医理论,舌尖为心肺经,舌中为脾胃经,舌根为肾经,左右两边肝胆经。白酒芳香能醒脾提神,甘甜能保脾健胃,酸能护肝扶肝,苦能养心养神。

同时,根据有关科研数据表明,白酒中的酚类化合物是其他酒类的3-4倍,有利于预防心脑血管疾病。以白酒为代表的养生文化,犹如中国发给世界的一张飘香名片,让人陶醉流连。

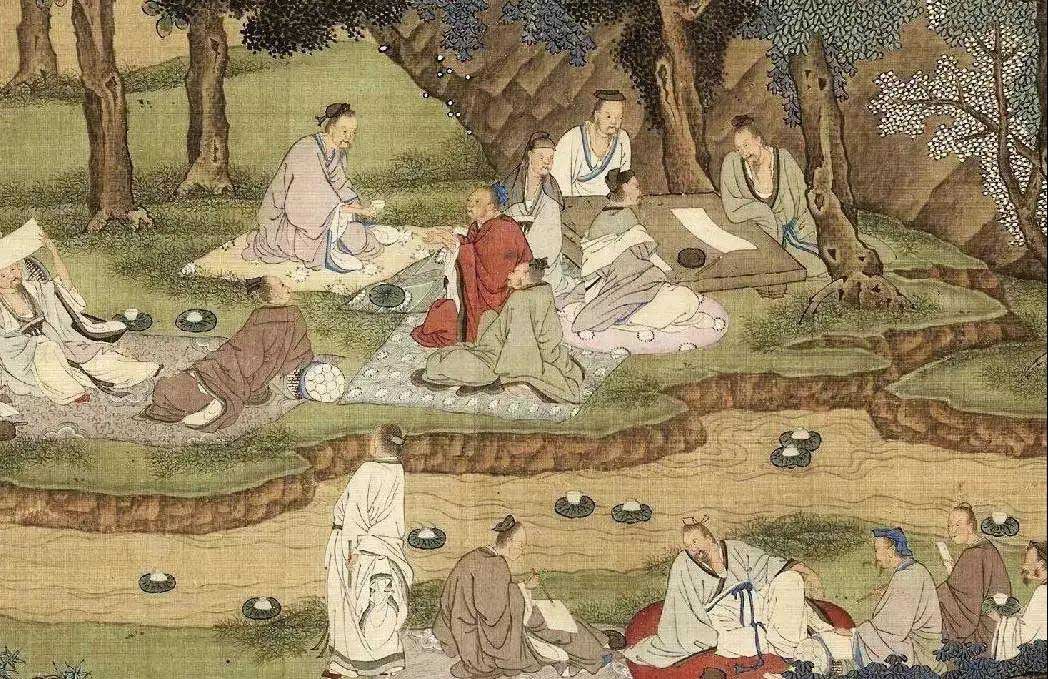

六、政治文化

中国酒文化是一种社会文化,也是一种政治文化。在文化传统、民族风情和社会制度的影响下,既有规范的礼仪和格局,又有各种各样的席谱和饮宴方式,在国家政治生活中发挥出重要作用。

唐朝有朝廷为新科举人、进土举行的“鹿鸣宴”、“闻喜宴”;宋朝也有“春秋大宴”、“饮福大宴”;明朝永乐年间“凡立春、元宵、四月八、端午、重阳、腊八日,俱于奉天门赐百官宴”。在酒宴这个重要社交场合,官员、学子们言笑晏晏,觥筹交错间巩固情感联系。

七、艺术文化

酒在中国的历史进程中,一直与文学、艺术密切相关。酒是艺术的催化剂,在微醺与狂醉中,人类摆脱了理性的束缚,催生狂放、挥洒、淋漓尽致的艺术,而艺术反过来又定义、丰富了酒文化,成为酒文化不可或缺的一部分。

《诗经》305篇中有40多篇与酒相关,诗仙李白流传下来约1000首诗,关于饮酒的就有170首,诗圣杜甫现存诗词1400首,与酒有关的约占300首之多,翻阅我国的古典文献,历代诗词里有关酒的描写俯仰皆是。

一杯中国白酒,七种中国文化符号。如此丰厚的内涵底蕴,如此渊源的历史文化,值得小酌一杯,慢慢品味!

打印

打印

豫公网安备 52018202017018号

豫公网安备 52018202017018号